作者:鄭也夫(北京大學教授)

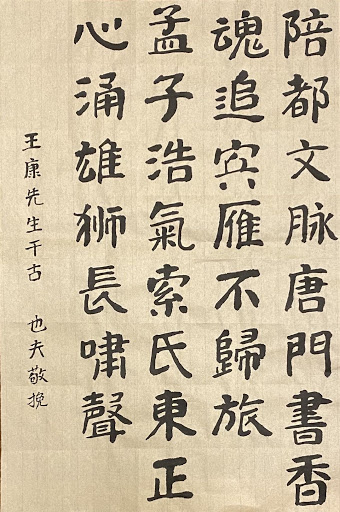

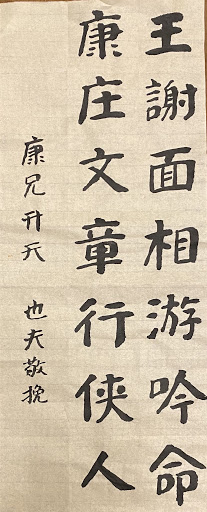

獲悉王康離世一個小時內,我將兩副毛筆字輓聯的照片掛到朋友圈:

孟子浩氣,索氏東正,心涌雄獅長嘯聲。

如此快速是因為有準備。王康被醫生宣布不治已有太長時間。從他轉到私人醫院開始籌款,我們就一直在溝通。我叫在美國的親屬給他匯過錢。在籌款方式上給他提過建議。以後我們頻繁通話,相互為對方唱歌,他為我唱”馬車從天上下來”,我為他唱”The Old Old Mississippi”。再以後他來電少了,終於不來了。打聽後得知他已無力說話。於是我單向發語音,給他唱歌,並開始措辭輓聯。他生命力超強,大大超過大夫判斷的命限。

好朋友要互盡義務,而最後的義務肯定屬於晚走的那位。其內容之一是禮儀,輓聯和追思也在其中。其二是回憶、研討、遺作整理。前者是面子,後者是里子。面子是做給今人的,以哀榮安慰親屬,激勵同志仍需努力。里子除了做給今人還是留給後人的,它憑藉具體入微的講述和評價,幫助人們知道他,理解他。做好面子手段不一, 做好里子則靠大家對往事的細心打撈,對亡友思想行為的研討辨析。

敝人在第一時間行過禮儀,是做第二件事情的時候了。以下講述,一些是我親見,另一些是王康或目睹王康行為的朋友直接說給我的,絕少輾轉聽聞。

一.中國行為藝術家第一人

1988年,我受中國文化書院邀請做該院一個暑期講師團的導師兼領隊。領隊要先踩點,即親赴該城市,選定演講會場和七位教師的旅館。到重慶後訂好當晚的旅館,就去找離京前朋友向我介紹過的王康。我倆一見如故,他當即帶我去找他的一幫朋友吹牛。吹過子夜,他說不去旅館,就住我家。旅館錢白交了。我二人又做徹夜談。第二天早晨離家時他不鎖門,回答我:有什麼好丟的。我知道遇到了比我更異類的人。一個月後講師團來重慶,我們相處數日。

我倆都是六六屆初中畢業生,他是1949年生人,我是50年。此時他是重慶八中教師,離婚不久。七八級畢業生很容易找到更好的工作或深造的機會,但這些不屬於在校入了另冊的學生。他說,團中央曾來重慶師範學院視察,讓校方安排座談會。會上王康率先發言說,請校領導離場,你們在學校歷次運動中表現惡劣。校領導大怒說:王康,你一直逃避政治學習。王康打斷說:比學馬列嗎,請團中央同志給我倆出題,考不過你判我十年徒刑。這是1988年王康對我講述1979年他在重師。

我恍惚89六四之前,我們又見過面沒有。只記得六四後不久他被重慶通緝,跑到北京。對我講在長江輪渡上聽到三個青年吹牛,一個得意洋洋地講:我洗完澡就沒熱水了,別人活該。這話已令王康厭惡,這廝又說:六四那幫暴徒就該鎮壓。王康猛地上前,一拳將他打倒,掉頭闊步而去,心裡做好了挨頓暴打的準備。不期那廝被其夥伴追問:你怎麼得罪人家了,竟無人追打王康。我分析可能是那廝估計到自己的言語衝撞了六四暴徒,邪不壓正,認慫吧。從重慶出走後,他基本住在北京亞運村正在經商的重慶師範同學的寓所中。

有個小段子我記憶猶新。一次我與王康吃飯,中途一個哥們兒匆匆跑來向王康告辭,說剛剛得知外地的父親重病,今日不能如約坐陪了。王康一掏兜,往桌上拍出亂糟糟的一把錢,說帶上。那位推辭。王康正色道:這是兄弟情誼。那兄弟忙點頭稱是,收起亂七八糟的一把錢。此酷像戲中情節,而這真情釋放曝露的東西蠻多:他不用錢包,兜里的錢是亂糟糟的,幫助朋友時不計算。

2009年王康的朋友黃珂等人為他操辦60壽宴。到場二百多人。放映了一個小時特製的王康專輯後,王康講話,朋友致辭。這當然是精心準備的了。我以為這次宴會是個轉折點。之前是言行特異且有美感和視聽衝擊力的率性行為。之後,這些特徵越來越有主觀策劃的成分,甚至就是策劃的產物。遂使王康成為行為藝術家。

北京的王康追思會上,他重慶多年的老友向宏(八八年見到王康的第一天,就見到了向宏)向與會者介紹王康時說:他是行為藝術家。我倆獨立地完成了同一判斷,且其多年好友的共識讓我感到這判斷有被更多人接受的可能。

行為藝術家的判斷,在道德上非褒非貶。希特勒、丘吉爾、孫中山、甘地、胡志明都在此列。行為藝術家們有一個極可能獨一無二的特徵: 其他門類的一流藝術家都是職業的, 唯獨職業的行為藝術家都是本行中的二流。而一流的行為藝術家均非職業藝術家,其職業多為政治家和社會活動家。

一流行為藝術家的道路很可能有相當大的共性。我所知有限,單說王康。當其性情讓他釋放出那些特異的言行:離家不鎖門,座談會上的厲言,船上出手後從容信步,飯桌前解囊無度,這些行為的效果衝擊了別人,也反饋給他自己。那反饋必定助長了他日後如法炮製。以前不是表演,以後有需求也有準備,是真情也是表演。朋友都知道他籌款能力超強,將之歸結為他的個人魅力:額頭酷像列寧,表情極為誠懇。早年他籌集第一筆大款時特邀周孝正、梁平陪他去廣東。周、梁分別告訴我同一情節。在推開金主王健公司的大門時,王康突然停住說等一等。他調整了心態和表情數分鐘後才推門。這情節讓周、梁吃驚。我聽後當即想到,即便是大演員出場前也要定定神。與金主見面時的言行,怎麼可能沒有行為藝術的成分呢?

一流行為藝術家們深知行為藝術的功效,於是每每為之排大用場。我以為長卷繪畫《浩氣長存》實為行為藝術之大作。十幾個藝人,勞作數年,完成了100多米的長卷,行為藝術的成分恐怕高於畫卷本身的美學含量。

我對王康一直在認可與不認可之間。在追思會上我說:我倆相識三分之一世紀了,兩個完全不同的人一直相互欣賞,一次衝突和不快都沒有過,堪稱奇蹟。我不喜歡他滿篇大言美辭的文字。他曾對我說要寫劉賓雁傳, 我說一定要有細節。他說,放心也夫,我是學文學出身啊。我覺得微觀的作品不可能出自王康之手,因為他選擇了誇張。誇張幾乎就是行為藝術本身呀。我一直以為我的文字比王康細緻精準。以後越來越明白,他最初不乏這個天分,只是早就不想做”細活”了。20世紀20年代,中國政壇人才輩出,是好為大言的\”孫大炮\”贏得了更多的擁護者。王康一定是本能地感到:他要這樣出場。

我曾經毛遂自薦競選中國社會學會主席。此時王康已在美國。周孝正轉告我,王康得知後脫口而出:這有什麼意思,也夫該自薦競選國家主席。這話驚呆了我。細想想二者哪個都選不上的,這是我倆當然都具備的判斷。而二者衝擊力之高下無需贅言。社會影響小的事情他根本不去想。

王康告訴我,蔣慶曾經送他一聯,聯首四字”好大喜功”。我同意這一判斷,以為這可以不含褒貶。

在任何場合王康的打扮都絕對”布衣”,在多數場合還是唯一。早期應該是不經意的,後來則一定是刻意的。但想到他浪跡天涯,沒有一箱子行頭,更不要說化妝師,你就不得不佩服他的裝扮。我以為他勝出於兩點: 其一對時尚之深惡痛絕, 其二將樸素做到極點。我一向認為,任何事情做到極致都是藝術。

二.解析”民間思想家”

一流的行為藝術家基本上都不是職業藝術家。那麼王康的社會角色是什麼呢?

2009年,王康六十壽辰的聚會上,看罷宣傳王康的專題片,主持人宣布下面將點名王康的好友上來發言。我急忙打腹稿,因為北京的朋友中我是認識他最早、關係最密切的。沒想到點名周孝正,乃至張三、李四後,楞是沒叫我。我猜想名單是王康給主持人的,他知道我的積習,這場合還是迴避面折吧。而我覺得上台的人說得太庸俗,乾脆就不像文化人。我腹稿的第一句是:康兄是我今生認識的人中天分最高的,但他從來沒有達到我的期待。自以為這話將很高的誇獎與期待融於一體,卻只好爛在肚子里了。我確實認為他天賦極高,在亞運村如此不適合讀書的地方,還有滿腹學識。我期待他做明智的選擇,期待他更努力,成為大學者。

但其實王康在八九之後,甚至更早,選擇了不做學者,做更有社會影響的事情時,就不大可能成為思想家了。

六四以後他來到北京。我介紹他認識的一個朋友是某大學系主任,邀請王康去該系下面的一個研究所,王康沒有回應。很長時間中我都大為不解。因為我以為憑他的天分,有望成為思想家和學問家。經過這些天的思考我似乎越來越明白王康。他不接受邀請最直接,當然遠非全部和最重要的原因,是他藏身北京是為躲避重慶通緝。進入大學,雖不在編製,還是太顯眼。

更重要的應該是以下幾個原因。其一性情。他喜歡熱鬧,很難長久獨處。他一直被重慶小圈子的朋友尊為領袖,他也有領袖慾,二者剛好互動。做個優秀學者的苛刻要求,與其說是智力,不如說在性情。王康性情上遠離學者。

其二,他一來北京就住在亞運村重慶商人的圈子中。那裡的生活舒適,熱鬧,舊雨新朋頻繁會晤,飯局麻將接二連三。趙國君說他稱讚王康博學,王康回答自己很晚才認真讀書,以前都在打麻雀。趙與我都不解什麼是麻雀。我猜可能是麻將。王康對我和孝正感慨過中國人不守遊戲規則。由頭是,前幾天晚上他和了一把極特殊的牌,理當贏太多的錢,大家以玩笑的方式賴賬。他講得很投入。我不知他進入牌局的深淺,但知道他在那個商人群體中生活的愜意。我想他大概不想置身在單調的學院派環境中。

這些年我才漸漸明白一個常識。不做學者是比較自然的選擇,即使有作學者的天分。一個稱職的學者的生存狀態是遠離常人的。優秀學者中怪物甚多。中國社會中一方面真做學問的人極少,另一方面俗人們一直在誇大學者的貢獻。學者對社會的貢獻是基礎性的,不是直接的,不會立竿見影。很多學術當下只是智力遊戲,社會不該缺少它,也不該誇大它。王康清楚學術緩不濟急,對中國社會和他個人都是如此。故不認同王康選擇的生存方式,其實是我的主觀偏執。

王康曾經對周孝正說:也夫是學問家,我是思想家。我聽後啞然失笑。李慎之逝世後仲維光單槍匹馬挑戰其眾多粉絲。我同意維光的看法,李有骨氣和良知,但夠不上思想家。思想家必須提出過若干新的思想,或為命題,或為概念,或為深刻的分析。我以為王康也不是思想家。我在”《無快樂經濟》中譯本序言”中說過:”思想家有兩種,一種是率先提出了一個大思想,比如剩餘價值,比如後工業社會的來臨。另一種則在似乎並不宏大的表述中展示了一番又一番精彩的、出人意表的小道理。前者高屋建瓴,一俊遮百丑。後者卻更有思想家的味道。因為我總以為,有卓越的思想能力方為思想家,如是他們就應該時時處處顯示他們思維上的卓爾不群。”而王康幾乎放棄了對具體問題的微觀分析。宏觀思想家一向更稀少,與他們的宏論相比,王康的宏大敘事多為常識。表達的氣勢和生動不是思想層面的東西。有成就的學者分為兩類:思想家、學問家。我是職業學者,偏向思想而非學問,這是智力類型所致。當代思想家中鮮有不是學者的。而政治家、活動家、媒體人中很少有思想家。因為思想活動需要更多獨處、沉思的時間。而在性情和注意力上,思想家與行為藝術家的不兼容可能更大。我懷疑這個世界上有沒有一個人,既是思想家,又是行為藝術家。

王康不是思想家,但他在社會上最流行的名號是”民間思想家”。這稱號是王康自撰,以應對媒體的要求。因為他們要為文章作者或電視出鏡人標出單位和角色(常常就是職業)。措辭恰當與否在於它同語境的關係。民間思想家在其語境中是恰當的。王康無職業,稱”民間”恰當且頗有俠氣。社會角色則較難措辭。他自知遠離學者的特徵,他不寫小說劇本,從不以文學家自居。其實”政論家”的稱號靠譜,但媒體是不敢接受的。”活動家”也對路,但多數人的觀念中活動家無專長、無學識,乃至不夠名譽。故民間思想家是難得的選項。但其恰當只在應對特殊的需求中,離開特殊的語境則可以看出這名稱中內在的毛病。絕大多數漢語辭彙都有對偶,對偶雙方互證對方詞義的存在,若沒有對偶倒值得特別思考了。與民間思想家對應的似乎是”官方思想家”,但這角色是不存在的。思想家統統是獨立思考的。因此不好稱呼一個思想獨立的教授,比如敝人,是官方思想家。宣講官方思想是官媒,是刀筆吏,他們高攀不上思想家。進一步說,思想家從來都是稀缺的,在當代中國尤其是這樣。乃至我們可以說”北京學者””上海學者”,你聽過”北京思想家””上海思想家”的叫法嗎?諾大的中國,半個世紀中有幾個思想家?”也夫是學問家,我是思想家”,這話充分顯示出王康喜歡思想家的稱號。但”自命”不是蓋棺定論的依據,因為個性是偏頗的,有自卑的也有自戀的。我相信,像看待李慎之一樣,認為王康是思想家的人很多。我同樣相信,像敝人這樣,不認為他是思想家的人也不在少數。筆者以為,亡者的幸事不是獲取一項冠冕,而是圍繞他有種種爭論,這會幫助更多人清晰地認識他。

人們喜歡簡化。一個人的職業、職稱每每成為他的標籤,其實常常不能說明他。王康社會角色上的不確定,既因為他無職業,又在於這個變幻不定卻又缺乏自由的社會。他成為一個遊俠,一個行吟詩人,卻不能做自己最願意做的事情。

我認為王康有作政治家的強烈衝動,但六四以後的中國大陸絕然沒有扮演這種角色的條件。陳子明刑滿釋放後幾乎成了地道的學者,不能投身政治他是死不瞑目的。尚未踏上政治家道路的王康便只能做一個有強烈政治傾向的活動家和演說家了。他是活動家中最有思想的人,但不是思想家。他是博學多才、文采斐然的演講家和電視專題片作者,但不是史學家,不是文學家。

三.痴思國共合作

我最初對王康重大選擇中的第二個不認同,是他一生中投入最多時間和最大心力的大型畫作《浩氣長存》。不解有兩個層面。其一,一個自詡為思想家的,以文字為生的人,為什麼要走入自己不熟悉的視覺藝術領地呢?後者不具備文字表達中的精準和深刻。在明白了他日益強化的行為藝術傾向後,這個疑問可以解釋為:他要打動中國,哪個手段最能打動就選取哪個,理念的清晰與深刻都在其次了。

但是我還有過第二個,卻絕非次要的不解:作這事的意義是什麼,符合你的政治理念嗎?這直接牽扯到他此前策劃和寫作的電視專題片《大統一》。

八九六四後他跑到北京,漸漸產生了做《大統一》電視專題片的想法。我是他這個想法的最早的聆聽者。他到南方籌款時邀請周孝正、梁平陪同,沒找相交更深的敝人。為什麼?我已經記不清有沒有旗幟鮮明地反對他這個思路,但起碼含蓄地透露出我的不認可,他完全清楚。我認為統一是中共一貫的追求,我不認同,也不認為這是當下中國最重要的目標。我記得投資人王建來京時去了亞運村王康住所。王康精心策劃這次會面,請來了央視負責人和時任人民日報主編的范敬宜。我在場。合同上最終寫著:王康方對投資方承諾,片子要在央視播出。日後王康坐蠟了。他企圖往片子中注入私貨,即他自己的若干非正統思想,落空了。他給央視的文本框架不被接受,可以想見他即將寫作的文本的下場。宣講統一的電視片只能是地道的主旋律。如何向投資方交差,王康去伺候主旋律不成么?無奈之下,他將這個大活及其資金轉包給一個紅二代朋友秦曉英。片子在央視播出時,片頭的撰稿人是秦曉英。片子中王康的頭銜好像是”兼制”之類。片子播出不久我與王康見面,本想不客氣地罵他幾句,不期他劈頭一句:也夫,我無地自容,我和老共徹頭徹尾地合作了一把。我還能說什麼?

《大統一》與《浩氣長存》,一個是電視片,一個是畫卷,一個講兩岸關係,一個講抗戰歷史,似乎是相互獨立的兩樁事情,其實內中貫穿著策劃者的一個心思。王康希望以最大的社會影響促成國共的第三次合作,並期待在合作中大陸的政體發生良性的轉變。這動機他以後和一些朋友明確表達過。

兩個作品製作過程有異,但結局相似。《大統一》還在起步階段,王康的思想就退場了。《浩氣長存》不藉助官媒,創造過程是完全自由的。它以畫面取代文字或話語,希望避開觀念上的正面衝突,但竣工後無法在中國大陸展出。好在作品畢竟完成了,日後在台北和美國展出。

該怎麼評價王康的第二次失算呢?我認為,《浩氣長存》想法萌生時與完成後,中共是有變化的。這可以從大小兩個方面來看,就畫作展出的小博弈看,畫作完工之際已經能夠比較清楚地預判,當局不會允許展出。但在其萌芽時判斷,還看不出絕對不可能展出。就推動國共第三次合作的大事體看,畫作創作前後中共政策與台海關係都有大變化。從香港銅鑼灣書店事件到反送中的激烈衝突,再到安全法的一錘定音,隔岸觀火後,台灣選情已成一邊倒,政局定格了。中共幾乎幫助民進黨打垮了國民黨,即使國共合作也無大戲可唱了。雖然有些是新近發生的。但直接導致這些變數的中共決策者的心思和政策,應該在幾年前就定型了。

筆者當初不認可王康的選擇,思考很久以後可以在某種程度上理解王康。王康的謀劃完全失算。但請問誰能拿出一個保證不失算的方案來推動中共良性轉型?世間沒有這樣的人和方案。有心者只剩下知其不可為而為之。大家盡可以拿出各自的方案,只要方案不助長專制,不干預自由,端出來,失敗何妨?商場上每天都有胎死腹中的商業策劃和賣不動的試銷商品,正是這生生死死的策劃與試銷造就了生機勃勃的商海。中國政局本已僵死,大道不存要尋小徑,正題受阻筆走偏鋒。《大統一》與《浩氣長存》的謀劃,是王康如此時空下的苦心孤詣。並且《浩氣長存》與《大統一》之命運有本質的不同。前者實現了創作者們獨立的意志。它雖未在大陸展出,仍產生了一定的影響。

從上述兩個作品的策劃來看,六四以後出國之前,王康是誘發中共轉型,期待和平演變。他反共的公開言論爆發於出國之後。

四.胡不歸乎

我的第三個不認同,或曰不理解,是王康赴美不歸。他去美國是為了畫展,行前他對很多朋友說很快就回來。我不相信他很快就回來,因為去一趟不容易,可看的東西甚多,要見的朋友無數。但我曾經認定他會回來。不錯這中間有個插曲。中國相關部門曾通知王康不要辦畫展,若一意孤行你回來將有麻煩。我當然同意王康堅持展出。跨越太平洋負重而來,哪能被爾等嚇住。並且敝人以為辦了畫展回國後出不了大事。畫抗戰英烈還能坐牢嗎?拘留幾天無異於幫助畫作擴大影響。閣下本來就是行為藝術家啊。不期王康在首展的致辭中公布了當局叫停畫展的來信,並強烈抨擊。我真的不理解,你辦你的畫展好了,理他們作甚。其後王康開始頻繁地接受媒體採訪,火力全開地攻擊中共,導致回國的風險激增。乃至令我這樣的老朋友懷疑,他是否走時就有不歸的想法。

就此與王康在美國的好友北明有過爭論。她努力講述王康的性格與心思,一點也沒有說服我,但她不經意說到的兩個事實扭轉了我的判斷。其一,鄭義北明夫婦兩次次邀請王康赴美,第一次王康先答應後延宕辦理。第二次在他們幾次催促下才辦理和成行的。其二,王康重慶電腦中的重要材料及其它一些必要的東西都沒有帶到美國,對他影響甚大。聽後我認可他走時沒打算留在美國。那該如何理解他日後不留後路的言行呢?我以不久前的經歷幫助自己去理解,或者說部分地理解了王康。我發出中共淡出的文章後,家兄勸我:既然話已經說到極致,就不要再寫了。我說:還會寫。二人的問答陡然提速。他問:你覺得你的文章有作用嗎?我說:大概率上是沒有作用的。問:那你為什麼還要寫,這是什麼性質的行為?答:感情用事。他聽後沉默了半分鐘說:感情用事也不壞啊。我想,他不是同意了我繼續寫,並認可也不壞,而完全是在評價感情用事。他在官場幾十年,滿目皆是絕對理性的行為,浸透著私利之盤算。已成稀缺並坦白承認的”感情用事”,令他陌生,乃至沉思良久,給出”不壞”的定論。

我認為王康最初是打算回來的,當局的信激怒了他。他感情用事,並一發不止。故我倆行為的屬性有相似之處。

但我想,若是我還是不會這麼做的。他顯然比我更感性,也可以說缺少定力。赴美不歸極不明智。我以為,堅持畫展而後回國,將是與當局博弈的正招。有朋友說,回不回來是當事者的權利,別人無權議論。孝正多次勸我移居美國,說再不走就是傻逼,我說那我就傻逼吧。可見在這個問題上我不是霸道和強勢的。判定王康不明智,是認為他回國的初衷源自其一貫的政治態度,堵死了回國之路源自偶然的一次衝動。我是將王康看作”死磕派”的,不排除我看走眼了。如果沒看錯,就是他錯招了。毅然回國,而不是在美國大罵中共,才是死磕派的選擇。

他臨終前申請加入美國國籍的舉動我是斷然不會做出的。與國籍掛鉤的是生存的便利,它與政治價值觀無涉。不加入美國國籍一點也不影響你認同美國政體,感謝你深切體驗到的美國社會中的人道主義。一個垂死之人申請國籍當然不是利益上的圖謀。那該如何判斷這行為呢?這是一個行為藝術家可以做出的最後表演。行為藝術家們不在乎邏輯,在乎衝擊力。

五.交友結朋

熱衷交友,是活動家們的天性。細說下來,第一要有不衰竭的熱情。第二善於發現對方的優長,此乃吸引力之來源。第三廣交三教九流,這意味著性格上的寬容廣納。王康有此天性,且有過人的魅力,故朋友多。

在北京經商的重慶老同學們的住所是王康在北京的落腳地。最初是他們幫助王康,後來靠著超強的活動能力,王康對他們的幫助也很多。朱服兵曾對我們說:他不想繼續贊助王康的項目,因為王康做事有始無終,大塊文章開頭寫得極好,但很快就沒了下文。後朱服兵出事,出來後說:朋友遇難時,老康絕對是不惜力不吝財。除了偶一為之的救急,王康幫助重慶商人們結識了大批的北京文化人。黃珂住所每日的的流水席享譽京城,其最初的人脈來自王康。後來王康的籌款已經走出了重慶圈子,就是說經濟上也獨立於老朋友了。但他始終是北京重慶朋友圈的核心。王康在北京亞運村住了不短的時間,但最終還是回了重慶,因為他喜歡重慶的氛圍,離不開他重慶的朋友們。孝正日後去重慶,王康帶他們去周邊某個景點。車開到中途一個縣城,王康說副縣長是我老同學去看看。人家一見王康高興壞了,奉為上賓。途中再到一處,還是這樣。孝正說,王康在重慶是領袖級人物,人脈太寬,北京朋友中沒有可比者。我的理解,這是首都與外省的差異。外省大學的同學多來自周邊,多留在本地,校友之情成為日后豐富的資源,況且王康念書時就是領袖。北京高校的同學來自全國,日後散布各地,不可能這麼抱團。或許還應該考慮到袍哥文化在四川何以產生,及其深遠影響。我心裡一直覺得王康就像重慶文化界的袍哥,雖然真正的袍哥我根本沒有見過。他在京渝兩地的重慶朋友圈裡的故事,當由重慶的朋友們細說。

他在北京的最初的朋友是我介紹給他的。其中與他長期關係密切的首推周孝正。孝正與王康的差距大過我與王康。但他倆均有超強的接納力。

今年年初去世的國家級侃爺劉力群是我介紹給王康的。那晚吃過紅油火鍋,從八點開始聽力群主侃,侃到十二點。用力群自己的話說:他只批發不零售。聽完後王康慨嘆:中國還有救。進電梯後力群對我說:他說中國有救是什麼意思,讓我侃服了?說完得意地一笑。而力群不覺得自己能救中國。

我雖然早就認識李慎之,卻是王康帶我走進李家的。可能是應王康來前的要求,慎之那次重點講台海關係,要點是只能維持現狀,不獨不統,而維持現狀的關鍵是美國。還有一個小段子我記憶猶新。他說,他見過的人中兩個人最聰明,費孝通和班禪。當時沒讓他舉例細說班禪,已成永遠的遺憾。出門後王康對我說:中共如果有十個李慎之就不會垮台。王康對劉、李的評價都過譽了,但我認為像他這樣誇大一個人,是特點不是缺點。這特點促進他走近各路豪傑,成全了他的巨大的朋友圈。在美國與他交往的朋友說,王康批評的人很多,誇獎的人甚少。我的印象,去美國之前,至少在北京其間他不是這樣。

雖然客居北京,但交往方式很快發生逆轉,王康居住的亞運村,居然成了他的北京朋友們主要的聚會地。原因中包含社會風氣的轉變。清代和民國時期的交往方式是”行客訪坐客”,因為坐客有接待能力。共和國前四十年經濟凋敝,大家住所逼仄,還不如旅館寬敞。乃至坐客訪行客開始流行。當然也有王康的原因。他的好客與交往能力都是超一流。亞運村他朋友多,場所多且寬敞。並且他已經不是純牌”行客”,是半個東道主了。

他去國多年以後孝正也去了美國。有一日王康忽然來了電話,說想同孝正絕交。他說,其一,孝正多次說中國的局面是讓六四的學生搞壞的,甚至有些濫話:八九運動我沒參加,我參加就勝利了。其二,他厭惡孝正到美國後的表現:私下交往中屢屢對流亡的朋友吹噓自己在美國的豪宅,讓人家情何以堪;電視或視頻的談話空洞平庸無聊。 我聽後力勸:多年的朋友了,談不來就少通話,不見面,萬勿提出絕交。幾天後,他來電感謝我的規勸,說險些邁出那一步。其實我心裡頗有不解。孝正演講的高度重複是老朋友包括你王康都領教過的,年歲越大越嚴重,但我們可以迴避啊。講話分寸不對可能與孝正此時身心失調有很大關係。以後我去美國在孝正家住了一周,震驚他的變化。他以前說話文明,現在頻爆粗口,動輒訓人。我認為,很可能是患病導致其大腦中司職分寸感的部件不靈了。而孝正對六四學生的批評一以貫之,或許王康過去沒聽見。我聽說六四過後不久他與老朋友老潘騎車同行時,他罵學生,老潘說,你下來,我想揍你。其實這裡有孝正的問題,也有王、潘政治正確的問題。我以為這裡不該有禁區,我們有敞開討論的前提,就是我們對老共的看法極為接近。難道反對派成員之間不可以批評彼此的策略?馬克思說理論要說服人就要徹底。孝正的問題是不徹底。不久我和王康在電話中論及此事。我說中年知識分子對六四悲劇要負很大的責任,我們長期不站在抗議運動的潮頭,我們的膽怯導致毫無政治與社會經驗的年輕學生填補了這一真空。當年齡如爺孫的兩撥人激烈衝突時,處在邊緣的中年人哪邊也說不動。如果中年人較早地作為民運主體面對當局,情況會大不同。電話那邊王康表示同意。這是我和王康的最後一次涉及政治的對話。

很快他病情惡化。我不清楚詳情,佛吉尼亞、休斯頓兩地必有很多朋友在幫助他,從籌款、料理,到掃墓、受洗、贈送國旗,一場繁複的臨終關懷。疫情期間,雖喪事從簡,卻頗有詩意。

王康生死都在朋友中。

敝人並不奢望諸位認同我上述之種種,只希望大家在行過告別禮後,可以平實地面對亡友,深入他的遭遇,他的選擇,他的思考,他的作為。做好”裡子”是我們對亡友的最大尊重。